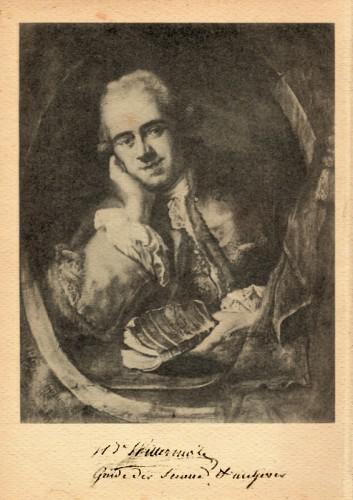

Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824)

par S. Deusi

Contemporain de Martines de Pasqually et de Louis-Claude de Saint-Martin, disciple du premier et ami du second, Jean-Baptiste Willermoz a déversé la philosophie martinézienne dans ce grand corps, prestigieux par la qualité civile de ses membres mais éloigné de ses sources traditionnelles, qu’était la franc-maçonnerie française au 18e siècle. En effet, on ne peut ignorer que, en dépit des errements historiques dont elle s’est souvent rendue coupable, la franc-maçonnerie n’est ni un club ni une société secrète et encore moins une secte.

Mais, comme toute société humaine, la franc-maçonnerie a une fâcheuse tendance à se séculariser et à se perdre dans des méandres politiques, voire politiciens, et à répondre à l’appel de certaines sirènes étrangères à sa mission véritable et qui la défigurent. Aussi, faut-il que, périodiquement, des maçons instruits et sérieux viennent la rappeler à l’ordre et la remettre dans le droit chemin. C’est ce que fit Jean-Baptiste Willermoz dans les années 1770 en fondant, non sans maintes difficultés, le Régime Écossais Rectifié, maçonnerie chrétienne, mystique et gnostique fortement inspirée des enseignements et des conceptions de Martines de Pasqually.

Jean-Baptiste Willermoz était entré en maçonnerie en 1750, à l’âge de vingt ans. Déçu par l’attitude des membres de cette loge peu soucieux de tradition, il la quitta pour en fonder une autre qui ne lui apporta pas davantage de satisfaction. Mais, poursuivant avec une méritoire obstination sa quête initiatique, il atteignit le but qu’il s’était fixé.

La Révolution de 1789 porta un mauvais coup à la franc-maçonnerie en général et à la maçonnerie mystique en particulier. Que la maçonnerie ait fomenté la Révolution est une idée reçue qu’un examen sérieux de l’histoire ruine sans appel. Bien au contraire, elle en a beaucoup souffert. L’œuvre de Willermoz a en partie été balayée par la tourmente révolutionnaire. Cependant, en infatigable serviteur de la « Vraie Lumière », il continua son travail et constitua un héritage initiatique qui, après quelques temps de relatif oubli, rejaillit plus lumineux encore.

Si Louis-Claude de Saint-Martin laissa à la postérité un nombre assez important d’ouvrages dans lesquels il développa ses conceptions de « philosophie mystique », c’est en vain que l’on chercherait trace d’une bibliographie de Jean-Baptiste Willermoz qui fut avant tout un bâtisseur. En effet, son exceptionnel mérite fut d’œuvrer avec persévérance au rassemblement des maçons conscients de leur mission (et ils étaient loin d’être majoritaires à son époque), de « rectifier », c'est-à-dire de purifier un Ordre initiatique (d’où le nom de Régime Écossais Rectifié), et de perpétuer par les rituels et les enseignements qu’il conçut, rédigea et mis en œuvre, la profonde pensée de son maître Martines de Pasqually.

Le meilleur ouvrage critique paru sur Jean-Baptiste Willermoz et son action au sein de la franc-maçonnerie et du mysticisme est incontestablement celui de René Le Forestier publié à titre posthume en 1970 avec le concours du « Centre National de la Recherche Scientifique » sous le titre La franc-maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles. Il s’orne d’une préface d’Antoine Faivre, un des meilleurs explorateurs de ce domaine ardu, et d’une introduction d’Alec Mellor.

Concernant le personnage, Le Forestier écrit pages 275 et 276 : « Doué d’un cœur excellent, charitable sans ostentation, serviable pour ses amis jusqu’à, et y compris, la bourse, administrateur bénévole d’hôpitaux et d’œuvres de bienfaisance auxquels il consacrait une bonne part de son temps et de ses revenus, de mœurs irréprochables, il faisait partie de la petite élite de Maçons idéalistes qui prenaient au sérieux la morale humanitaire prêchée dans les loges. L’idée favorable que donnent de son caractère les amitiés qui lui restèrent fidèles et la lecture de sa correspondance intime est confirmée par le témoignage d’un observateur aussi impartial que perspicace, le baron de Gleichen, qui, l’ayant fréquenté dans la petite société de Maçons lyonnais dont il était le centre, dit dans ses Souvenirs que Willermoz “avait beaucoup d’onction et d’aménité et était estimé et adoré de ses disciples à cause de ses manières cordiales, amicales et séduisantes” ».

Mais, comme il n’y a pas de lumière sans ombre, Le Forestier poursuit : « Le portrait de ce mystique convaincu comporte aussi des ombres assez épaisses. Willermoz n’était pas exempt, comme homme et comme Maçon, d’une vanité mesquine que flattaient la fréquentation des Frères de haute naissance et la perspective de jouer un rôle de premier plan au sein de la société secrète. En second lieu, s’il a, pendant toute sa vie, poursuivi avec une profonde conviction et un zèle inlassable la solution de problèmes transcendants, il y avait dans cette recherche une forte part de présomption, car ni sa culture première, ni ses facultés intellectuelles ne l’avaient suffisamment armé pour se livrer sans danger aux études et spéculations mystiques… ».

Il faut se souvenir qu’au 18e siècle, la franc-maçonnerie était essentiellement composée d’aristocrates cultivés et rompus aux subtilités des échanges intellectuels. Or, Willermoz était un « roturier », riche négociant en soieries et homme d’affaires chevronné, par ailleurs bon chrétien, assidu aux offices. Ne perdons pas de vue que ceci se passe à Lyon, capitale des Gaules et haut lieu emblématique de la chrétienté et du mysticisme. Si, de nos jours, deux siècles après la Révolution, la franc-maçonnerie française n’attache plus d’importance aux titres nobiliaires, à l’état de fortune ou au cursus scolaire et universitaire de ses membres, il en allait bien différemment à l’époque de Willermoz. Et il faut faire un certain effort d’imagination pour voir ce marchand se hisser en quelques années jusqu’aux sommets de la hiérarchie maçonnique et traiter d’égal à égal avec les « grands de ce monde », princes et ducs. Ne vit-on pas, comme le rappelle René Le Forestier, « le tsar Alexandre 1er se rendre à Lyon aux seules fins de s’entretenir avec ce docteur ès sciences ésotériques » ? (page 276).

Plus loin, le même Le Forestier précise : « Les occupations professionnelles et publiques de Willermoz ne pouvaient donner à ses concitoyens qu’une faible idée de sa dévorante activité qui se dépensait surtout dans un domaine inconnu des profanes. Il entretenait avec ses confrères en occultisme et avec ses Frères en Maçonnerie une incessante et volumineuse correspondance. Il a été, de vive voix ou par lettres, en relation avec les plus notables des mystiques contemporains comme Louis-Claude de Saint-Martin, Martines de Pasqually, Joseph de Maistre, avec des professionnels de l’occultisme comme Saint-Germain et Cagliostro, avec tous les chefs des sectes[1] maçonniques de quelque importance, sans parler d’une foule de correspondants occasionnels parmi lesquels on trouve des Frères parisiens, anglais, italiens, allemands, danois, suédois et russes… » (page 276).

Pareils à ces Rose+Croix du 17e siècle qui avaient, dit-on, la faculté de se rendre invisibles (c'est-à-dire de traverser la cité sans que rien ne parût de leur état initiatique), les francs-maçons cultivent volontiers cette faculté ; aussi, il arrive souvent que l’on ignore tout de la qualité maçonnique de tel parent, ami, relation, voisin que, cependant, l’on côtoie fréquemment mais dont le statut social modeste et le comportement effacé ne peuvent rien laisser présumer de son rôle important au sein de l’Ordre maçonnique. Et c’est très bien ainsi.

L’extraordinaire longévité de Jean-Baptiste Willermoz qui vécut presque quatre-vingt quatorze ans lui permit de suivre directement les mutations que subit la franc-maçonnerie à la charnière des 18e et 19e siècles.

René Le Forestier, dans ce même ouvrage, nous livre une excellente étude de cette période et de ses rebondissements sur la franc-maçonnerie française (pages 864 et 865) :

« La période révolutionnaire, qui ne prit effectivement fin qu’au 18 Brumaire, avait en dix ans de bouleversements politiques et sociaux […] créé un état de choses profondément différent de celui qu’avait connu la communauté française sous l’ancien régime. La Maçonnerie renaissante éprouva les effets de cette transformation radicale.

« Elle avait, de 1725 à 1789, subsisté en marge de la société civile et l’autorité pu-blique l’avait, après quelques velléités de répression, laissé vivre en paix dans la pénombre où elle se complaisait. À l’aurore du XIXe siècle, le gouvernement consulaire, puis impérial, autoritaire par essence, accorda à la Maçonnerie une consécration semi-officielle, mais pour en faire un rouage auxiliaire de la machine administrative, chargé de répandre au dehors des anciennes frontières l’influence française dans les contrées récemment annexées…

« La mainmise sur les Loges, déjà sensible sous le Consulat, se manifesta ouvertement dès la proclamation de l’Empire ».

On sait que, dans les décennies qui suivirent, la franc-maçonnerie se « démocratisa » et perdit peu à peu le caractère élitiste de ses débuts. Dans ce contexte politisé, il n’y avait plus de place en France pour une maçonnerie templière et occultiste dont les racines avaient été arrachées au cours des événements révolutionnaires. Au lendemain de la Révolution, les Français, déstabilisés dans leurs croyances et leurs anciennes certitudes, s’acheminaient naturellement vers un monde où le rationalisme et le matérialisme allaient s’emparer des esprits et même des plus brillants. L’Église romaine, fer de lance de la spiritualité sous l’Ancien Régime et trop proche de ce que l’on n’aurait déjà pu appeler « la France d’en-haut », voyait son crédit fondre et se réduire comme peau de chagrin. Le pouvoir d’une bourgeoisie à la fois puissante et frileuse mise en scène par Balzac comme la dure condition ouvrière que Zola dépeindra quelques décennies plus tard n’ont pas été propres à créer un climat favorable à un élan mystique. La foi devenait de façade, superficielle ; on n’allait plus à l’église le dimanche matin pour exalter sa foi mais pour s’y montrer en ses plus beaux atours. Le cordon subtil qui relie chaque homme au plan divin était, sinon rompu car il est insécable, au moins effiloché.

Mais, l’œuvre de Willermoz, en dépit de ce changement radical de la société française, ne fut cependant pas perdue. Le 20e siècle a vu sa renaissance et la maçonnerie traditionnelle née de ce grand mouvement mystique du 18e siècle illustré, en autres, par Martines de Pasqually et Louis-Claude de Saint-Martin, a retrouvé, après maintes aventures et mésaventures, la place qui lui est due dans ce que l’on appelle presque trivialement « le paysage maçonnique français ».

C’est quand même en grande partie grâce à Jean-Baptiste Willermoz et à son action au sein de la franc-maçonnerie que les pensées martinézienne et saint-martinienne, chefs de file du mouvement illuministe du 18e siècle, ont pu venir jusqu’à nous. La franc-maçonnerie est un excellent véhicule des valeurs humanistes et spirituelles même si ses membres n’en sont pas toujours conscients.

De même que, selon Papus, les Bohémiens, en jouant aux cartes ou en tirant profit de la bonne aventure avec les tarots, ont permis à ce précieux outil initiatique de traverser les âges, les francs-maçons, sans le savoir toujours et souvent avec indifférence et ignorance, ont assuré, génération après génération, la transmission de ces enseignements.

[1] Le terme de « sectes » employé ici par Le Forestier me semble mal choisi et propre à entretenir une équivoque fâcheuse. La franc-maçonnerie n’est en aucune manière une secte car elle ne répond pas aux critères de ce genre d’organisation.

You can click icons below to show your reaction.

Sommaire du numéro 4 de 2023

Sommaire du numéro 4 de 2023 Sommaire du numéro 3 de 2023

Sommaire du numéro 3 de 2023 Sommaire du numéro 2 de 2023

Sommaire du numéro 2 de 2023 Sommaire du numéro 1 de 2023

Sommaire du numéro 1 de 2023 Sommaire du numéro 3 de 2025

Sommaire du numéro 3 de 2025 Sommaire du numéro 2 de 2025

Sommaire du numéro 2 de 2025 Sommaire du numéro 1 de 2025

Sommaire du numéro 1 de 2025